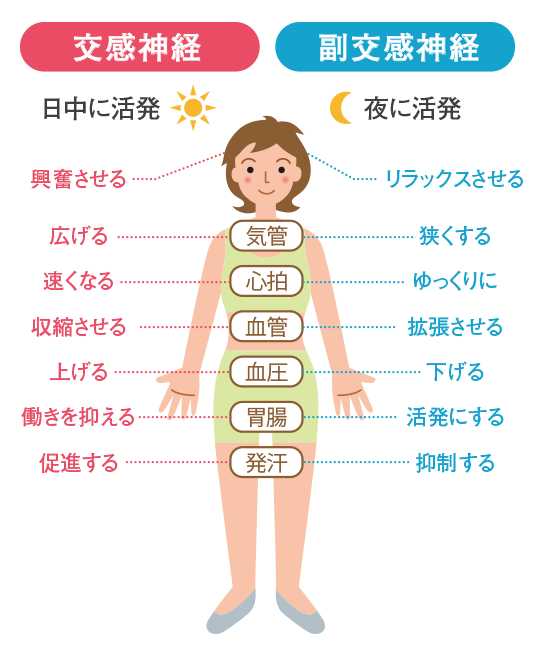

自律神経(交感神経と副交感神経)は人間の生命活動のバランスを整えている神経です。

呼吸、心拍、血液循環、消化吸収など、生きるために必要な生理現象をコントロールし、身体のほぼすべての器官が、自律神経の関与を受けています。

人間は他の動物と比べ、脳が発達しているため、多くのものを知覚し、思考し、覚えることができ、長時間集中することも可能です。

ただ、神経も発達しているため、気温など環境の変化にも過敏に反応してしまいます。

自律神経には、活動している時に働く交感神経と、リラックスしている時に働く副交感神経があります。このバランスを保つことが自律神経を疲れさせない秘訣です。

※自分で意識して動かしているわけではなく、勝手に24時間監視して実行してくれているのです。

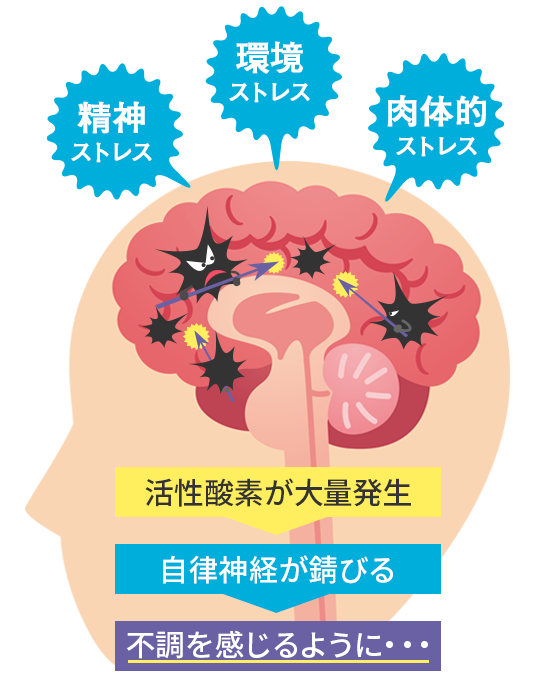

自律神経の乱れとは、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることを指します。この状態は、自律神経に負荷がかかることで引き起こされ、以下のような要因が自律神経の乱れの原因になります。

・過度な運動

・集中のし過ぎ(仕事など)

・気温など環境による負担

・精神的なストレス

通常、身体を動かしても、筋肉をいためつけるような一部の激しい運動を除いて、筋肉はさほど影響を受けていないことが分かっています。一方運動時も、呼吸や心拍、体温調節を担当する自律神経は休むことなく働き、過度な運動は自律神経の乱れにつながります。

「集中力が高い」とは一般的に誉め言葉ですが、集中して物事に取り組むと同じ神経回路ばかりを使うことになります。この状態が続くと、自律神経がバランスを崩す原因となります。

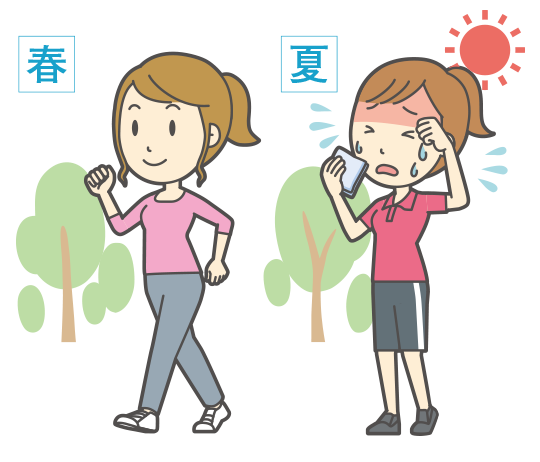

自律神経は、体温を一定に保つために絶えず働いています。気温が高い時は血流を増やして放熱を促し、寒い時は血流を減らして保温します。しかし、極端な気温や環境の負担は自律神経を過剰に働かせ、乱れを引き起こします。

悩みや不安といった精神的なストレスは、運動や気温などの外部的ストレスと同様に交感神経が過剰に働きます。その結果、自律神経のバランスが崩れることになります。

身体に負荷がかかる際、状況に対応するために自律神経がめまぐるしく働きます。

同じ距離を歩く場合でも、春先と夏の炎天下では疲労度は異なります。

運動量は同じなのに疲労感が異なるのは、体温を調節する自律神経にかかる負担の違いからです。

つまり、ジョギング程度の有酸素運動では、もっとも消耗が激しいのは筋肉ではなく自律神経と、その中枢がある脳なのです。

だから夏の方がきつい

体温調節のために自律神経がフル稼働し、それによって、同じ運動量でも夏の方が疲れる

ストレスは自律神経を刺激し、身体を常に緊張状態にさせます。

すると、自律神経をコントロールしている脳に負荷がかかり、脳は大量の血液と酸素を欲し、酸素消費量が増加することで、活性酸素の量も一気に増加します。すると、細胞を守るシステムの許容範囲を超えてしまいます。

そうしてあふれ出した活性酸素によって、自律神経の細胞が錆びて傷ついてしまいます。

それにより、疲労を感じたり、全身のだるさや食欲不振など、様々な不調が表れてきます。

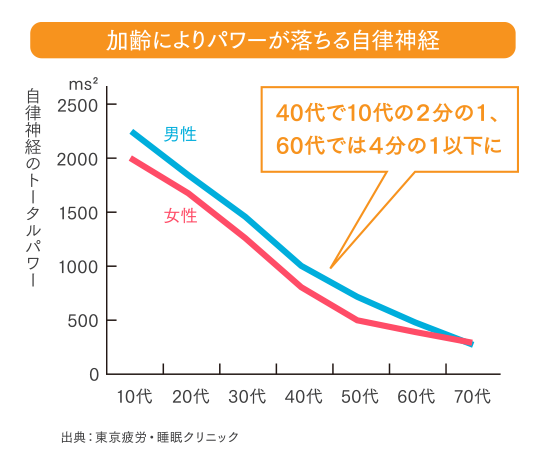

体の調子を整えるために働く自律神経のパワーは、加齢によって急速に衰えることが分かっており、歳を重ねるほど夏バテや疲れにつながりやすいといえます。

いつまでも若い頃と同じような生活を続けていると、自律神経は確実に疲弊してしまうので、日頃から自律神経に優しい生活を意識しましょう。

ここでは、食生活、日中の生活、夜の生活という3つの視点から、自律神経を整えるコツをご紹介します。

普段の食事生活では、自立神経を整えるのに役立つ「イミダゾールジペプチド」 を摂取し、冷たいものや甘いものをとりすぎないことが大事です。

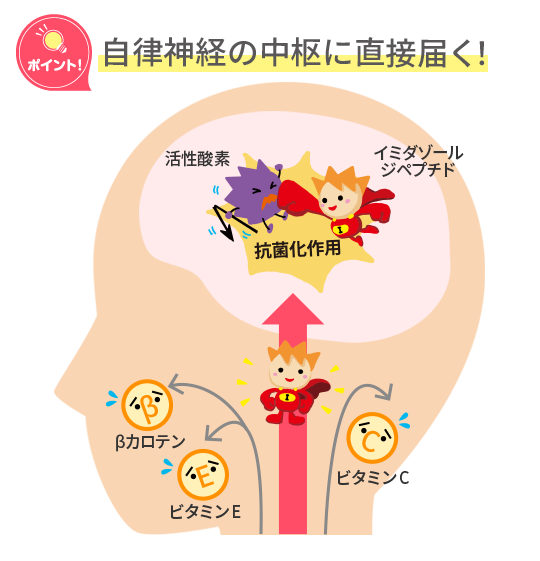

過剰発生した活性酸素の除去や、細胞の酸化対策に効果的なのが「抗酸化作用」を持つ成分です。ただ、ビタミンCやビタミンE、βカロテンなどの抗酸化成分は、脳に到達するまでに作用を失ってしまいますので、脳に到達することのできる「イミダゾールジペプチド」がおすすめです。

イミダゾールジペプチドは、脳など、疲労を感じる部位で再合成されますので、疲れている部位にピンポイントで届き効果を発揮することができます。この成分は鶏むね肉や、マグロやカツオなどといった回遊魚などに多く含まれています。

⇒有能な抗疲労成分「イミダゾールジペプチド」

| 動物種別の肉の部位 | イミダゾールジペプチドの含有量 |

|---|---|

| 鶏むね肉 | 1223mg |

| 豚ロース肉 | 928mg |

| 豚もも肉 | 833mg |

| カツオ | 811mg |

| マグロ | 767mg |

| 鶏もも肉 | 467mg |

| 牛もも肉 | 265mg |

冷たいものばかり口にしていると、胃腸に負担がかかり、自律神経のバランスが乱れてしまいます。

また疲れてくると甘いものがたべたくなることがありますが、急激に血糖値が上がると自律神経が血糖値を下げようと働くため、かえって体を疲れさせる要因になります。

お茶菓子をつまむ程度の間食なら、胃腸が動いて副交感神経が優位となり、自律神経を整える効果がのぞめます。

日中の生活では、自律神経への負担をできるだけ少なくするために、以下3点を意識しましょう。

・活動するのは朝食を食べてから

・時々窓を開けて環境に「ゆらぎ」を

・“座りっぱなし”が続いたら立つ!歩く!ストレッチ!

朝はいきなり飛び起きると自律神経への負担が大きいため、自律神経にやさしい朝を過ごすには、目覚めたら寝床で少しずつ身体を動かし、カーテンを開けて日の光を浴び、それから朝食をとりましょう。

※可能であれば大音量での目覚ましは控えてください。

朝食をとると自律神経が目覚めます。朝ウォーキングなどをするなら、朝食をとってからがおすすめです。

長時間同じ場所で過ごすときには、時々窓を開けて外の風を入れると環境に「ゆらぎ」が生まれ、疲れにくくなります。

同じ姿勢で長くいると血液やリンパの流れが悪くなって老廃物の排出が進まず、疲労が蓄積します。

じっとしている時間が続いたら、とにかく立ち上がり、少し歩いたり、簡単なストレッチ体操をするようにしましょう。

背伸びの運動

両手を頭の上にあげ全身を伸ばして脱力。数回繰り返す。

脚ブラブラ体操

壁や椅子につかまって片方の脚の力を抜き付け根部分からブラブラ。

夜の生活では、以下3点を意識して、日中に酷使された自律神経と脳をしっかり休ませましょう。

・「ぬるめのお湯で半身浴」が深い眠りへいざなう

・就寝前の1杯の白湯が自律神経を助ける

・寝るときは体の右側を下に

深い眠りに入る時には体の深部体温が下がる為、入浴して深部体温を上げておくと、その後体温が下がると同時にスムーズに深い眠りに入ることができます。

寝る1~2時間前、38~40℃のお湯に10分程度の入浴がおすすめ。

自律神経に過度な負担をかけるのが脱水症状。睡眠中は脱水に陥りやすく、熱中症や心筋梗塞、脳梗塞といった命に関わる病につながることもありますので、自律神経を休ませるためにも、脱水防止をこころがけましょう。

寝る前は水よりも、温かい白湯がおすすめ。

睡眠時間を確保していても、いびきをかいているなら疲労回復になっていない可能性があります。

横向き、特に体の右側を下にして寝る「右向き寝」でいびきを軽減して、睡眠の質を高めましょう。

仰向けで寝ると、いびきをかきやすくなることがわかっています。